フリーマン柴賢二郎の流儀

~そよ風に吹かれて、ゆっくりと歩いていこう~

世の中に起きている不思議なことや、

ふと浮かんだ疑問などをゆる~く書き綴る

何の専門家でもない私が経済的・時間的・人間関係の自由を得て、

人生のこと、世の中のこと、幸せについてなど、

一般庶民の目線で考える

「労働分配率」の考察

2023年頃からインフレの局面に移行したと言われる日本だが、確かに物価はどんどん上がっていくものの、賃金が追いついておらず、暮らしは一向に楽にならない。

この問題を「労働分配率」という側面から考察したい。

労働分配率をめぐって

1.概要

「労働分配率」という言葉は、会社や国の経済を考えるうえで大切な指標のひとつである。簡単にいえば、企業が稼いだ利益(付加価値)のうち、どれだけを働く人たちの給料やボーナスとして分けているかを示す割合のことである。

たとえば、ある会社が100万円の利益を生み出し、そのうち60万円を従業員の給料に回したとすると、労働分配率は60%となる。

2.問題点

近年、日本では労働分配率が下がり気味だと言われている。つまり、企業の利益は伸びても、その分が必ずしも働く人の給料に反映されていないのだ。

その背景には、

・人件費を抑えて利益を確保しようとする企業の姿勢

・AIや機械化による生産性の向上で、人手の価値が下がる傾向

・グローバル競争の中で企業が「内部留保」にお金を貯めてしまうこと

などが挙げられる。。

これにより「働いても給料が増えない」という実感が広がり、消費も伸びず、社会全体の活力が弱まるという悪循環が懸念されている。

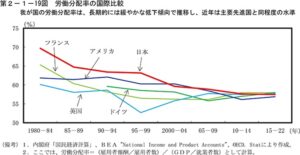

2-1.日本と諸外国の労働分配率の推移と考察

日本の労働分配率は、かつては70%前後と比較的高い水準にあった。しかし1990年代以降は下降傾向が続き、近年は60%前後に落ち着いている。特にバブル崩壊以降、企業は「守りの経営」を強め、利益を賃金よりも内部留保に回す傾向が強まった。

一方、アメリカやドイツなど先進諸国でも労働分配率は全体的に低下している。これは世界的に技術革新やグローバル化が進んだ影響がある。ただし、日本は他国と比べて「下がり方が急で、賃金上昇が特に弱い」という特徴がある。

例えばアメリカでは労働分配率が下がる一方で、成果主義や株式市場を通じて一部の労働者に高収入が集中している。ドイツでは労使交渉がしっかりしており、労働者側が一定の賃金上昇を確保している。日本はその中間にあり、企業が利益をため込む一方で、働く人への分配が十分に進んでいないという問題が際立っている。

こうした国際比較から、「単に経済が成長すれば賃金も増える」という単純な関係は成り立たなくなっていることが見えてくる。制度や労使の力関係、企業文化などが労働分配率を大きく左右しているのだ。

3.今後の見通し

では今後、労働分配率はどうなっていくのか。

一方では、技術革新が進めば、さらに自動化が進んで人件費の割合は下がるかもしれない。しかし同時に、人材不足が深刻化する日本では、企業が人材確保のために賃金を上げざるをえない動きも出てくるだろう。

つまり「人の働きにどう価値をつけるか」という議論が、これからますます重要になってくるのではないか。

4.理想像

理想的な姿とは、企業の利益がきちんと労働者に還元されることである。ただ「給料を増やせ」というだけではなく、働く人がスキルを伸ばし、その成果に応じて報われる社会だ。企業も利益を確保しつつ、人材に投資する。そのバランスがとれたとき、労働分配率は単なる数字以上の意味を持つだろう。

5.一般庶民の願い

私のような一般庶民が願うのは単純だ。「がんばった分だけ、生活が楽になってほしい」ということ。給料が増えれば、安心して家庭を支えられるし、趣味や旅行にもお金を使える。そうすれば経済も回り、社会全体が豊かになる。

数字や統計の裏には、日々の暮らしを営む人の思いがある。労働分配率がどうあるべきかを考えることは、「私たちの未来をどう豊かにしていくか」という問いにつながっているのではなかろうか。

※フリーマン柴賢二郎の著書をアマゾンで販売中です。

ドライブ・(ウィズ)・マイ・マザー | フリーマン柴賢二郎 | 小説・サブカルチャー | Kindleストア | Amazon